अध्याय-1

अध्याय 1 मापन एवं मात्रक

Q.1) विज्ञान किसे कहते है? भौतिक विज्ञान और इसकी शाखाओं को समझिये ।

प्रकृति के क्रमबद्ध अधययन, प्रेक्षणो, सुसंगत तर्को एवं प्रयोगो से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते है ।

विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के scientia शब्द से हुई है जिसका अर्थ है "जानना"।

1) भौतिक विज्ञान : विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घाटना का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है।

Physics शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के क्सियूस fusis शब्द से हुई है जिसका अर्थ है प्रकृति (Nature) ।

2) जीव विज्ञान : इसके अंतर्गत जीव तथा वनस्पति का अध्ययन किया जाता है।

भौतिकी की अन्य शाखाएं --->

- यांत्रिकी (Mechanics):

यह गति, बल, ऊर्जा और उनके अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। - ऊष्मागतिकी (Thermodynamics):

यह ऊष्मा, तापमान, ऊर्जा और उनके रूपांतरणों का अध्ययन है। - विद्युत चुंबकत्व (Electromagnetism):

यह विद्युत आवेशों, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों, और उनके बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। - प्रकाशिकी (Optics):

यह प्रकाश, इसके व्यवहार, और प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन है। - ध्वनिकी (Acoustics):

यह ध्वनि, इसके उत्पादन, प्रसार और संसूचन का अध्ययन है। - सापेक्षता (Relativity):

यह गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष और समय की प्रकृति का अध्ययन है, विशेष रूप से उच्च वेगों और मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में। - क्वांटम यांत्रिकी (Quantum Mechanics):

यह परमाणु और उपपरमाणु कणों के व्यवहार का अध्ययन है, जो शास्त्रीय भौतिकी के नियमों से भिन्न है। - परमाणु भौतिकी (Atomic Physics):

यह परमाणुओं और उनके घटकों का अध्ययन है। - आणविक भौतिकी (Molecular Physics):

यह अणुओं और उनके बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। - कण भौतिकी (Particle Physics):

यह उपपरमाणु कणों और उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। - संघनित पदार्थ भौतिकी (Condensed Matter Physics):

यह ठोस और तरल पदार्थों जैसे संघनित पदार्थों की भौतिक गुणों का अध्ययन है। - खगोल भौतिकी (Astrophysics):

यह खगोलीय पिंडों और घटनाओं का अध्ययन है, जैसे तारे, आकाशगंगाएं और ब्रह्मांड। - जैवभौतिकी (Biophysics):

यह जीव विज्ञान में भौतिक सिद्धांतों का अध्ययन है। - भूभौतिकी (Geophysics):

यह पृथ्वी और उसके वातावरण का अध्ययन है, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र शामिल हैं। - रासायनिक भौतिकी (Chemical Physics):

यह रसायन विज्ञान में भौतिक सिद्धांतों का अध्ययन है।

- यांत्रिकी (Mechanics):

Q.2) स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म में अंतर लिखिये ?

स्थूल भौतिकी (Macroscopic Physics):

- स्थूल भौतिकी उन वस्तुओं और घटनाओं से संबंधित है जो अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर होती हैं, जैसे कि ग्रह, तारे, और गैलेक्सी।

- उदाहरण:

स्थूल भौतिकी के उदाहरणों में गुरुत्वाकर्षण, गति, ऊष्मा, और विद्युत चुंबकत्व शामिल हैं।

सूक्ष्म भौतिकी (Microscopic Physics):

- सूक्ष्म भौतिकी उन वस्तुओं और घटनाओं से संबंधित है जो बहुत छोटे पैमाने पर होती हैं, जैसे कि परमाणु, अणु, और उपपरमाण्विक कण।

- उदाहरण:

सूक्ष्म भौतिकी के उदाहरणों में क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु भौतिकी, और कण भौतिकी शामिल हैं।

Q.3) नियम और सिद्धांत में अंतर लिखिए ?

नियम : नियम यह बताता है कि क्या होता है, नियम एक अवलोकन या एक स्थापित तथ्य है जो एक विशिष्ट घटना या प्रक्रिया का वर्णन करता है, नियमों को अक्सर गणितीय समीकरणों या कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है।

उदाहरण के लिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है कि दो वस्तुएं एक-दूसरे को आकर्षित करती हैं।

सिद्धांत : जबकि सिद्धांत यह बताता है कि क्यों होता है, जबकि सिद्धांत एक व्यापक स्पष्टीकरण है जो कई अवलोकन और तथ्यों को एक साथ जोड़ता है. जबकि सिद्धांतों में अधिक जटिल स्पष्टीकरण होते हैं और वे अक्सर विभिन्न प्रकार के साक्ष्य और अवधारणाओं को शामिल करते हैं।

जबकि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यह बताता है कि यह आकर्षण क्यों होता है, और यह कैसे काम करता है।

दूसरे शब्दों में, नियम एक तथ्य है, जबकि सिद्धांत एक व्याख्या है।

Q.4) भौतिक राशियाँ क्या है ? मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों को समझाइए।

भौतिक राशियाँ

जिन राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है। उन्हे भौतिक राशियाँ कहते है।

भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है-

1 . मूल राशियाँ- ऐसी राशियाँ जिन्हे व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों आवश्यकता नही होती है, मूल राशियाँ कहलाती है।

उदहरण - लम्बाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति- तीव्रता, विधुत धारा।

2. व्युत्पन्न राशियाँ- ऐसी राशियाँ जिन्हे व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों आवश्यकता नही होती है,

व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है।

उदहरण - आयतन, परिधी, वेग, क्षेत्रफल , त्वरण ।

Q.5) मापन क्या है ?

उत्तर : "किसी वस्तु, स्थान, या घटना की मात्रा या आकार का निर्धारण करना मापन है।" इसे किसी मानक इकाई (मात्रक) उपयोग करके किया जाता है, जैसे कि लंबाई के लिए मीटर या सेंटीमीटर, वजन के लिए किलोग्राम या ग्राम, और तापमान के लिए डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट.

मापन एक मूलभूत प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में और विज्ञान में विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं को समझने के लिए

Q.6) मात्रक क्या है ?

मापन : किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त मानक इकाई को मात्रक कहते है ।

मात्रक दो प्रकार के होते है

मात्रक की विशेषताएँ

(1) मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए।

(2) मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होना।

(3) मात्रक पर समय और मोसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

(4) मात्रक का आकार उचित होना चाहिए।

(5) मात्रक का उत्पादन निरन्तर सम्भव होना चाहिए।

(6) मात्रक पर स्थान का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।

Q.7) मूलमात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए ?

मूलमात्रक :

- (1) मूल राशियों के मात्रकों को मूल मागण कहते हैं।

- (2) यह मात्रक एक दुसरे से पूर्णतः स्वत्रन्त्र होते है।

- (3) SI पद्धति में 7 मूलमात्रक और 2 व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ।

व्युत्पन्न मात्रक :

- (1) व्युत्पन्न राशियों के मात्रको को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं।

- (2) यह मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर होते है।

- (3) व्युत्पन्न मात्रकों की संख्याएँ सीमित होती हैं।

Q.8) मापन की पद्धतियाँ समझिए ?

मापन की चार निम्नलिखित पद्धतियाँ हैं–

(1) CGS पद्धति = इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकण्ड पद्धति है। इस पद्धति में बल का मात्रक “डाइन”, वेग का मात्रक “सेन्टीमीटर प्रति सेकण्ड”, समय का मात्रक “सेकण्ड” होता है।

(2) FPS पद्धति = इस पद्धति का पूरा नाम फुट पाउण्ड सेकण्ड पद्धति है। इस पद्धति में लम्बाई का मात्रक “फूट”, द्रव्यमान का मात्रक “पाउण्ड” और समय का मात्रक सेकण्ड” होता है। इस पद्धति का विशेष प्रयोग ब्रिटिश में होता है।

(3) MKS पद्धति = इस पद्धति का पूरा नाम मीटर सेकण्ड पद्धति है। इस पद्धति में बल का मात्रक “न्यूटन” द्रव्यमान का मात्रक “किलोग्राम” तथा समय का मात्रक “सेकण्ड” होता है।

(4) SI पद्धति = यह मात्रक की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। यह पद्धति MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है।

SI पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं।

मूल मात्रक:

| क्रम | भौतिक राशि | मात्रक | संक्षेप |

|---|---|---|---|

| 1. | लम्बाई | मीटर | m |

| 2. | द्रव्यमान | किलोग्राम | kg |

| 3. | समय | सेकण्ड | s |

| 4. | ताप | केल्विन | K |

| 5. | विद्युत धारा | एम्पियर | A |

| 6. | ज्योति तीव्रता | कैंडेला | Cd |

| 7. | पदार्थ की मात्रा | मोल | mol |

पूरक मूल मात्रक:

| क्रम | राशि | मात्रक | संक्षेप |

|---|---|---|---|

| 1. | समतल कोण | रेडियन | rad |

| 2. | घन कोण | स्टीरेडियन | sr |

अन्य व्युत्पन्न मात्रक

| क्रम | भौतिक राशि | मात्रक | प्रतीक |

|---|---|---|---|

| 1. | बल | न्यूटन | N |

| 2. | कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा | जूल | J |

| 3. | शक्ति | वाट | W |

| 4. | दाब | पास्कल | Pa |

| 5. | विद्युत आवेश | कूलॉम | C |

| 6. | विद्युत वाहक बल (विभवान्तर) | वोल्ट | V |

| 7. | धारिता | फैराड | F |

| 8. | चुंबकीय प्रेरण / चुंबकीय फ्लक्स | वेबर | Wb |

| 9. | आवृत्ति | हर्ट्ज | Hz |

| 10. | प्रेरकत्व | हेनरी | H |

Q.9) यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर लिखिए ?

यथार्थता (Accuracy)

- यह वास्तविक या 'सत्य' मान के साथ मापे गए मानों की निकटता को दर्शाती है.

- यह मापन की प्रक्रिया में व्यवस्थित त्रुटियों (systematic errors) की डिग्री बताती है.

- उदाहरण: यदि किसी वस्तु का वास्तविक वज़न 5 कि.ग्रा. है और आपके माप बार-बार 4.9 कि.ग्रा. और 5.1 कि.ग्रा. के आसपास आते हैं, तो आपके माप यथार्थ (accurate) हैं.

परिशुद्धता (Precision)

- यह मापे गए मानों की पुनरुत्पादकता (reproducibility) या स्थिरता को दर्शाती है.

- यह मापन के दौरान होने वाली यादृच्छिक त्रुटियों (random errors) का माप है.

- उदाहरण: यदि किसी वस्तु को पाँच बार तोलने पर हर बार उसका वज़न 4.5 कि.ग्रा. आता है, तो आपके माप अत्यधिक परिशुद्ध (precise) हैं, भले ही वे वास्तविक वज़न (5 कि.ग्रा.) के करीब न हों.

Q.10) त्रुटि क्या है ? प्रकार समझिए ?

त्रुटि :

जब किसी भौतिक राशि (Physical Quantity) को मापते हैं, तो वास्तविक (True) मान और प्रेक्षित (Observed) मान में जो अंतर आता है, उसे त्रुटि (Error) कहते हैं।

🔹 त्रुटियों के प्रकार (Types of Errors):

1.क्रमबद्ध त्रुटी (Systematic Errors)

- ये त्रुटियाँ निश्चित कारणों से होती हैं।

- हर बार मापन में एक जैसी रहती हैं (नियमित त्रुटि)।

- कारण : खराब यंत्र, गलत प्रयोग विधि, वातावरणीय दशाएँ आदि।

-

उदाहरण:

- गलत स्केल से मापना

- पेंडुलम घड़ी में गियर खराब होना

2. यद्रिच्छित त्रुटियाँ (Random Errors)

- ये त्रुटियाँ अनिश्चित कारणों से होती हैं।

- हर बार मापन में अलग-अलग होती हैं।

- कारण : प्रयोगकर्ता की लापरवाही, बाहरी प्रभाव, अव्यवस्थित परिस्थिति आदि।

-

उदाहरण:

- स्टॉपवॉच चालू/बंद करने में थोड़ी देरी

- हवा का अचानक बहना

3. सर्वाधिक संभावित त्रुटि (Least Count Error / Gross Error)

- यह त्रुटि प्रयोगकर्ता की गलती या यंत्र की न्यूनतम गणना (Least Count) के कारण होती है।

-

उदाहरण:

- स्क्रू गेज/वर्नियर कैलीपर की Least Count तक की ग़लती

- किसी संख्या को गलत पढ़ लेना

Q.11) अनिश्चित / संदिग्ध अंक (Uncertain Figure) क्या है?

जब हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं, तो माप में कुछ अंक पूरी तरह निश्चित (Certain Figures) होते हैं और अंतिम अंक थोड़ा अनुमानित होता है।

इसी अंतिम अनुमानित अंक को ही अनिश्चित अंक (Uncertain Figure) कहते हैं।

🔹 उदाहरण

-

यदि किसी वस्तु की लंबाई = 12.34 cm मापी गई है।

- यहाँ 1, 2, 3 = निश्चित अंक (Certain Figures)

- 4 = अनिश्चित अंक (Uncertain Figure)

- तो कुल सार्थक अंक = 4

-

यदि तापमान = 98.6 K लिखा गया है।

- 9 और 8 = निश्चित अंक

- 6 = अनिश्चित अंक

🔹 महत्व (Importance)

- निश्चित अंक हमें मापन की शुद्धता (Accuracy) बताते हैं।

- अनिश्चित अंक मापन की विश्वसनीयता (Reliability) बताते हैं।

- मापन में हमेशा केवल एक ही अनिश्चित अंक होता है।

Q.12) सार्थक अंक (Significant Figures) क्या हैं?

सार्थक अंक: किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाये गए अंको की संख्या को सार्थक अंक कहते है , अर्थात

किसी मापी गई भौतिक राशि (Measured Physical Quantity) में —

- सभी निश्चित अंक (Certain Figures)

- तथा केवल एक अंतिम अनिश्चित अंक (Uncertain Figure)

मिलाकर जो कुल अंक बनते हैं, उन्हें सार्थक अंक (Significant Figures) कहते हैं।

🔹 उदाहरण

-

लंबाई = 12.34 cm

- 1, 2, 3 = निश्चित अंक

- 4 = अनिश्चित अंक

- कुल सार्थक अंक = 4

-

मापन = 0.004205 m

- शुरुआती शून्य गिनती में नहीं आते।

- सार्थक अंक = 4 (4, 2, 0, 5)

-

मापन = 2.300 g

- दशमलव के बाद के शून्य भी सार्थक होते हैं।

- कुल सार्थक अंक = 4

🔹 नियम (Rules for Counting Significant Figures)

-

सभी गैर-शून्य अंक (1–9) सार्थक होते हैं।

- उदाहरण: 327 → 3 सार्थक अंक।

-

दो गैर-शून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक होते हैं।

- उदाहरण: 2005 → 4 सार्थक अंक।

-

दशमलव से पहले के शुरूआती शून्य (Leading Zeros) सार्थक नहीं होते।

- उदाहरण: 0.0032 → 2 सार्थक अंक।

-

दशमलव के बाद के शून्य (Trailing Zeros) सार्थक होते हैं।

- उदाहरण: 2.300 → 4 सार्थक अंक।

-

बिना दशमलव के अंत में आए शून्य (Trailing Zeros without decimal) सार्थक नहीं माने जाते।

- उदाहरण: 2300 → केवल 2 सार्थक अंक (2 और 3)।

- लेकिन यदि लिखा जाए 2.300 × 10³ → 4 सार्थक अंक।

- विमीय सूत्र (Dimensional Formula)

Q.13) विमीय सूत्र (Dimensional Formula) क्या हैं?

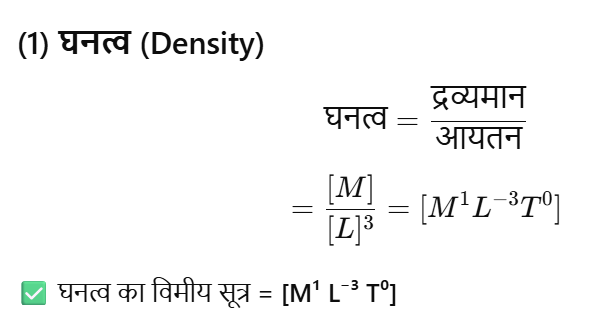

विमीय सूत्र: किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों के साथ सम्बन्ध प्रदर्शित करने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते है, अर्थात किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों (Fundamental Quantities) – द्रव्यमान (M), लंबाई (L), और समय (T) – की घातों के रूप में व्यक्त करने को ही उस राशि का विमीय सूत्र (Dimensional Formula) कहते हैं।

यदि कोई भौतिक राशि Q इस प्रकार लिखी जाए :

Q = M^{a} L^{b} T^{c}

तो यह उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है।

यहाँ –

- a = द्रव्यमान (Mass) का घातांक

- b = लंबाई (Length) का घातांक

- c = समय (Time) का घातांक

🔹 मूल राशियाँ और उनके आयाम (Dimensions)

| राशि | प्रतीक | विमीय सूत्र |

|---|---|---|

| द्रव्यमान | M | [M¹ L⁰ T⁰] |

| लंबाई | L | [M⁰ L¹ T⁰] |

| समय | T | [M⁰ L⁰ T¹] |

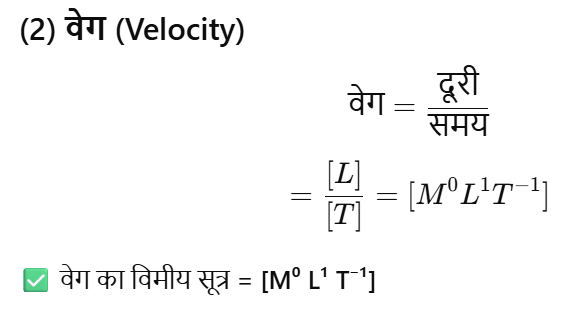

| वेग (Velocity) | v | [M⁰ L¹ T⁻¹] |

| त्वरण (Acceleration) | a | [M⁰ L¹ T⁻²] |

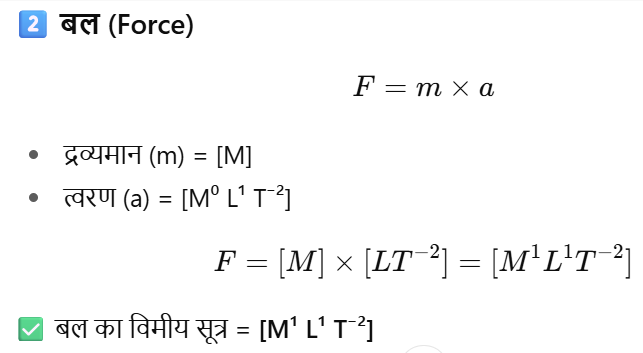

| बल (Force) | F = ma | [M¹ L¹ T⁻²] |

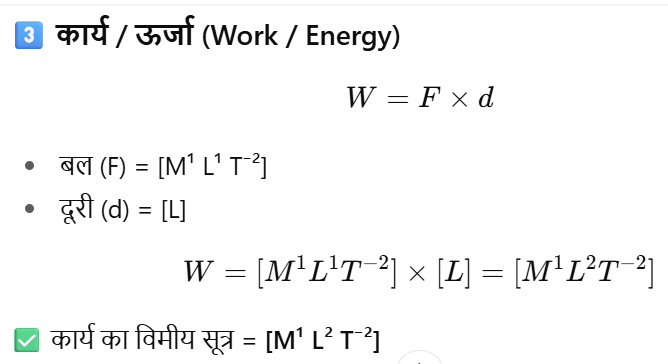

| कार्य/ऊर्जा (Work/Energy) | W = F × d | [M¹ L² T⁻²] |

| शक्ति (Power) | P = W/t | [M¹ L² T⁻³] |

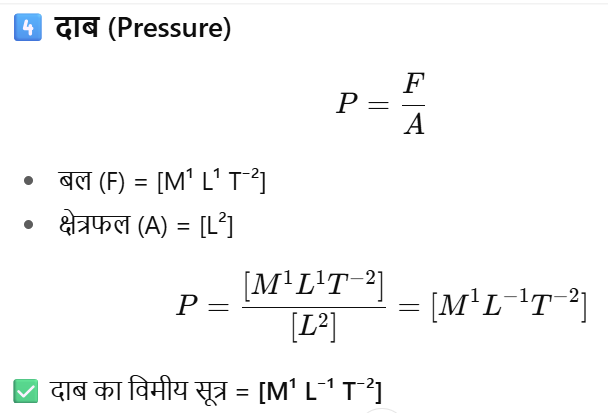

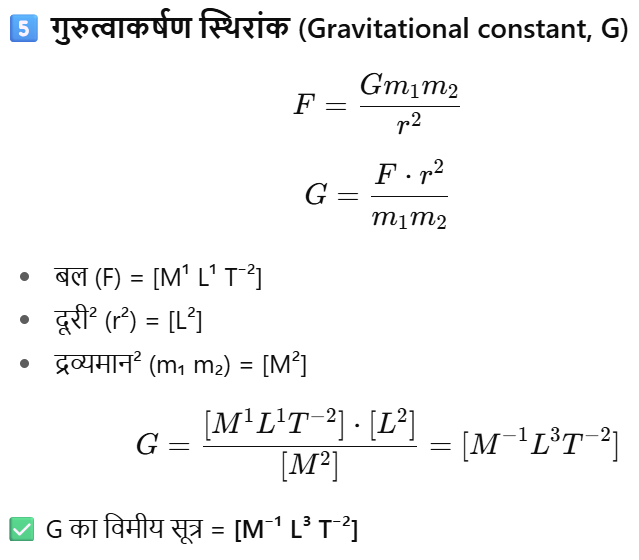

| दाब (Pressure) | P = F/A | [M¹ L⁻¹ T⁻²] |

🔹 उपयोग (Uses of Dimensional Formula)

-

किसी भौतिक सूत्र की शुद्धता (Correctness) जाँचना

- यदि LHS और RHS के आयाम समान हों, तो समीकरण सही है।

-

एक इकाई को दूसरी इकाई में बदलना

- जैसे SI से CGS में रूपांतरण।

-

नए संबंध निकालना (Derivation of Relations)

- जैसे तरंग गति, पेंडुलम की आवर्तकाल आदि।

विमीय सूत्र के अन्य उदाहरण

Q.19) किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी लम्बाई, तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। विमीय विधि से सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए ?

समाधान (विमीय विधि से):

Note: मात्रा की एक इकाई को दूसरी इकाई के मात्रक में बदलना

n₂ = n₁ ( M₁/M₂ )ᵃ ( L₁/L₂ )ᵇ ( T₁/T₂ )ᶜ

जहाँ:

n₁ = पहली प्रणाली (System) का संख्यात्मक मान

n₂ = दूसरी प्रणाली का संख्यात्मक मान

a, b, c = घातांक

पहली प्रणाली के विमीय (मूल) मात्रक → L₁, M₁, T₁

दूसरी प्रणाली के विमीय (मूल) मात्रक → L₂, M₂, T₂